岳恒俊广宁

天明,下山,师基指向前(扣屯)开拔。为了鼓励抬伤员的民工,有关人员把昨天在越国人车库里缴获的进口布匹等日用品分发给他们。有的民工,直接把布匹缠在腰上,仿佛打家劫舍似的。伤员鼓励民工多拿战利品,关系相处甚好,军民一家亲。剩下缴获的几十箱步枪弹药,摞在路边,首长要求大家扛走,因为后勤上不来,弹药很珍贵。

师基指首长带头,周开源师政委扛了一箱子弹,还是有很多徒手的参谋、干事,继续徒手。我看到有散乱的7.62毫米步枪子弹,弹体呈灰色,与我军的红铜色弹体外表不同,一定是越人制造的。望着那堆子弹,我不敢自加压力,因为背负的那马达,一天比一天沉重。走不远,大路左侧有两门油封未启的牵引式12管火箭炮(应该是昨天缴获的),数发炮弹。炮体有中文,应是我国援越武器。由于无法携带,战友们用石头和铁器砸,最后推到路边的稻田地里。

走了几公里,正值中午,队伍在一个小山坳里休息打尖。路上还见到两具越人摸样的尸体,估计有几天了,身体略略发胖、散发着腐臭。

吃过中饭,继续前进。左侧路边有简易房屋被毁,地上散落有耳机和电键,与我连使用的常熟产电键一模一样。是一个军事据点,可能是所谓的公安屯。又行数公里,右转离开公路,沿小路进入两排小山中,再右转,进入山坳,师基指在此安营扎寨(扣屯西南)。

工兵忙着砍树、挖掘,在最里侧搭建师基指指挥所。我台被分配在距基指指挥所15米左右处宿营,下方是空军地面引导组。大家都在构筑掩体,土地被翻开。我台一把小工兵铲,轮着用。在斜坡上,先开辟出一个大直角,然后辟出一个平台,将15瓦电台安置好,就像炮兵安置火炮。在平台下,辟出一个椅面大小平台,当座椅,土工作业,就像玩家家。

还好,是泥土地,没有啃骨头。工作室就绪,电台工作由行进状态,进入室内工作状态,这条件,大家都很满意,就像乔迁新居。

随后,我和李伟操起砍刀,走出掩体,到周边寻找房梁、椽子、支柱。下手晚了,林地没有分配,就近可用的树木被伐净,只能远走他山取木。师基指一干人马、警戒部队一干人马,都在大兴土木,地产优质木材,供不应求。我俩持刀向纵深走去,地雷不一定有,敌散兵游勇可遇不可求。

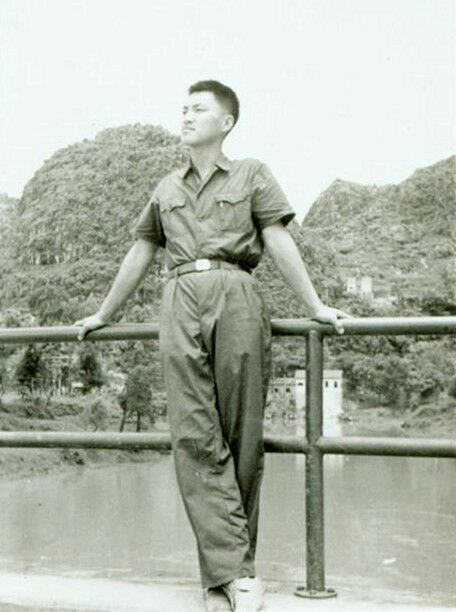

我警戒,李伟砍树,累了就换,别看没枪,组织的好。李伟广西农村入伍,他找了些藤条,把树干捆好,嘿,挺结实。他扛起木捆,我持刀断后,全身而归。

全台动手,搭好房架,铺上雨衣,再盖上树枝伪装,大功告成。再出坳,找地毯。山坡上长满蕨草,贴地皮砍去,用雨衣包回来,铺在荒土地上,即松软,还防潮,真是靠山吃山。住房问题解决了,紧接着还要解决饥饿问题。我又出来,想找些青菜和被盖什么的,唉,后勤工作就是杂。

路两侧都是自己人,白天还比较安全。来到公路左侧一个村庄,被烧毁,余烟缭绕,捡了一个锅架,便又到公路右侧看看。前面有一个水沟,长了一些荒草,隐隐约约看到一个人卧在里面。一直有个心愿,想找把枪,尤其是A-K47。我慢慢走上前观看,穿着作训服,果然是战友。

他已经逝去,身边没有武器,腰带脱开了,可以看到背面有圆珠笔字迹,好像是姓名。背囊在身,说明他是361团的战友。从背囊上的血迹和其他迹象看,他牺牲不会太久。我在想,这里不久前还发生过战斗,他是怎么牺牲的?他身边的战友知道他在这里吗?他们在寻找他吗?如果我没有发现他,又会怎么样?带着这些疑问,我不轻松地离开水沟。

回到公路,碰到一位四个兜,我把看到的情况告诉了他。从此,我再也没有去过那里,不知道这位不相识、不幸的战友,后事如何,成为我越战中的又一个牵挂。

晚饭,是昨天剩下的食物。这时,我知道驻地叫扣屯。扣屯这个地名不陌生。战前,龙临驻地,我被派到距二连驻地不足百米的师部。在巨幅的军用地图前,按照通信科首长所指示的区域,抄写越南地名。有远见的首长,让我们将这些地名抄出来,供两瓦报话战友熟悉,便于密语表述。

地图上的越南地名都是译音,发音生涩,组字怪癖,不易表述。熟悉了就方便使用,否则,出现谬误,麻烦就大了。就这些地名,是我师穿插的必经之地,扣屯、通农位于其中。为保障多种手段通信联络,我和二连15瓦电台78新手也背记了两瓦电台使用密语,包括这些该死的地名。

夜幕降临,没有一丝光亮,阵地安静,可以听到小声说话。也许,基指麾下几个步兵团,也到达穿插阵地,敌情不多,往来电文少,电台值班,只是守听。躺在缓平的蕨草地上,舒适,可以闻到清新的草香。出境以来,第一次把身体放平、心情第一次这么平静。

更新于 02-23

来自作品集越战日志