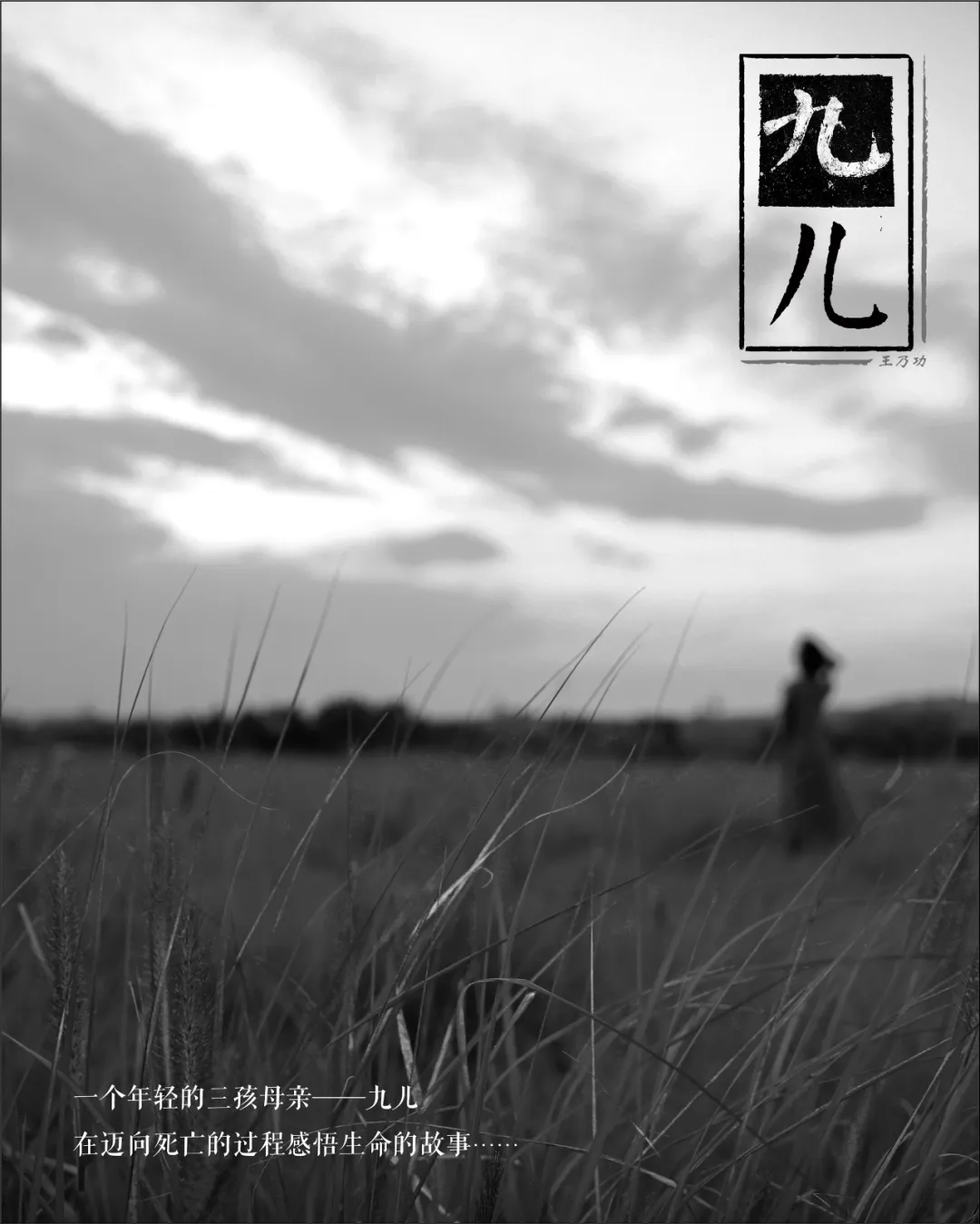

这篇文章,不是因为作者获了荷赛大奖,而是为了九儿,为了千百个这样的家庭走出人生的阴影,面对未来……

请大家指正

Wang Naigong "With You" works talk

难言的感伤

难言的感伤

2024年4月3日,阿姆斯特丹。

第67届世界新闻奖(WORLD PRESS PHOTO)获奖作品名单公布,女摄影师王乃功,成为全球24位获奖者中唯一的中国人。

获得“荷赛”大奖,固然不易,对很多人来说,这是一个具有世界级高度的领奖台。消息传来,自然可喜可贺,微信群里贺声四起,王乃功却异常平静,谢过大家之后,谦逊地说了句:“如果能算是获奖的话,已经翻篇了……其实让我们感怀的,是真正的逝去不是死亡,而是被遗忘。”

我不知道王乃功当时内心的情感涟漪,面对殊荣,无疑会有种种感慨。但从她平静如水的话中,似乎并没有把它看作是一种意外的惊喜或收获,也许首先想到的是那陪伴了两年多的九儿,是那一幅幅照片后面的生命嘱托……

当时看到消息,我心情也蛮复杂,此前也推介过九儿的故事,因为作品后面,是一个家庭遭遇的不幸,一个年轻的母亲,撒手人寰,留下三个孩子,最小的才六岁。这些年,看到的悲剧太多,常让人无语凝噎。恻隐之心,人皆有之,何况对一直陪伴着这个家庭的王乃功,背着情感重负,无论何时、无论怎样,翻开这个故事,都会有一种难言的感伤。

或许,这就是王乃功并无喜悦之情的原因之一。

后来知道,那淡然之中,不是故作云淡风轻,来自大洋彼岸的评选,对她来说,比荣誉更有生命价值和意义的,是给获奖作品里那位年轻的母亲九儿,最好的一种告慰。她可以去告诉已长眠在地下的九儿:这世界没有遗忘你……

因为第二天正好是农历的清明。

这让我想起了弘一法师临终前,那幅著名的“悲欣交集”绝笔,这是从传奇才子到深谙佛法的一代高僧,把红尘情缘、人生百味,或悲或喜,都付之空寂的生命感言。如同一句哲理般的偈语,又似一种对生命认识的归结。大师已走,从此世间无弘一,留下的是那晚风拂柳笛声残的无尽悲凉。

人生皆有生灭、世间更多悲欢,不管世人如何参悟,我感觉王乃功的这个大奖,或者说她帮助九儿留下来的那本书,对九儿的孩子和丈夫,包括她本人和读者,某种意义上,其实都是一种悲欣交集,让人嘘唏不已。

在成都,曾仔细看了她的展览,看得出,作者的布展很用心,除了背景墙上九儿留下的感言,包括那些插在玻璃展台上的野草,那真是故人何在,梧叶飘黄,遣情伤的一部长卷,看完黯然神伤。当时觉得,做这样的展览,其实很痛苦,多情自古伤离别。九儿已经走了,可王乃功还在为九儿奔波,始终徘徊在生离死别之间。虚云法师曾云:“不了自心最为苦”。佛家也常说放下,放不下,就无法摆脱,就会很受折磨,善良有时会成为一种重负,让人心力交瘁。

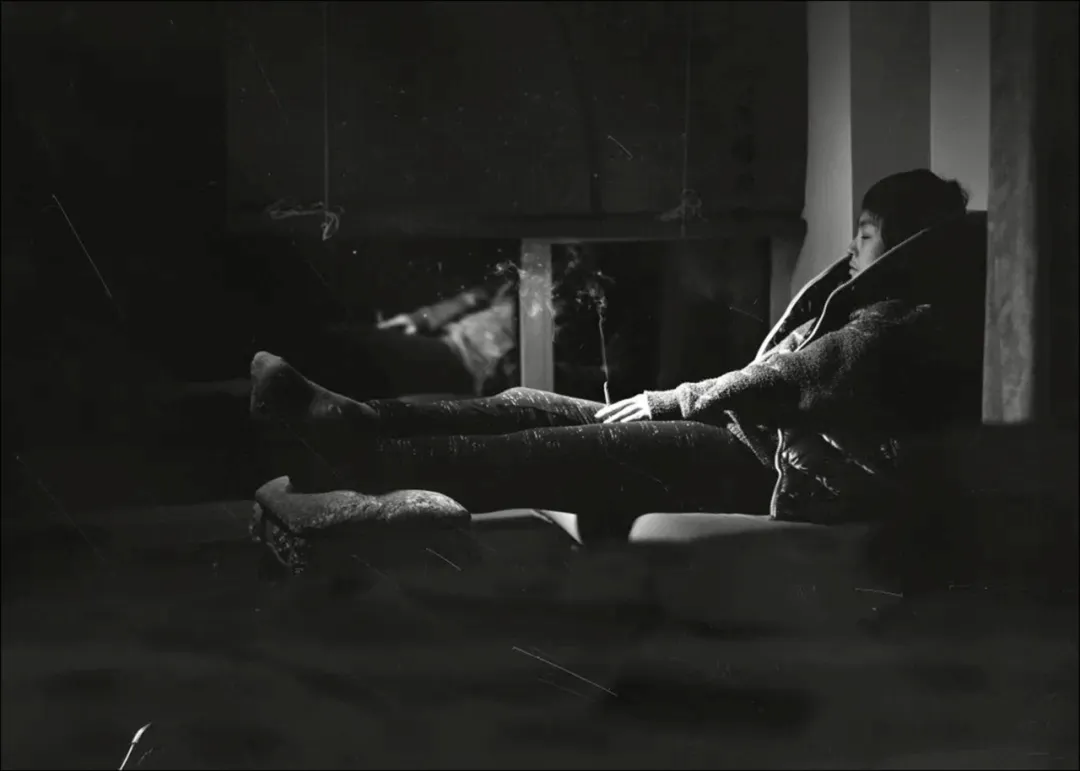

夜里,不能入睡的九儿,像孩子一样燃放起心中的希望……

我想正是这种生命的彼此照见,支撑着她不断地走下去,从平遥到成都,一直走到全球瞩目的领奖台上。不知“荷赛”的评委们如何感想,在中国的人文传统中,这是一种慈悲心,还是一种善报,连上天也受到了感动,与那些追名逐利的人所想的不一样,和那些颂歌式的作品也不同,这种基于人性的奖项,对真正的摄影师来说,往往会很沉重。

白天在孩子们面前咽泪装欢的九儿,长夜中常常这样和衣独坐……

于是,我们看到了《和你在一起》这本书,也看到了一个悲催难言的感伤故事……

——

不泯的人性

不泯的人性

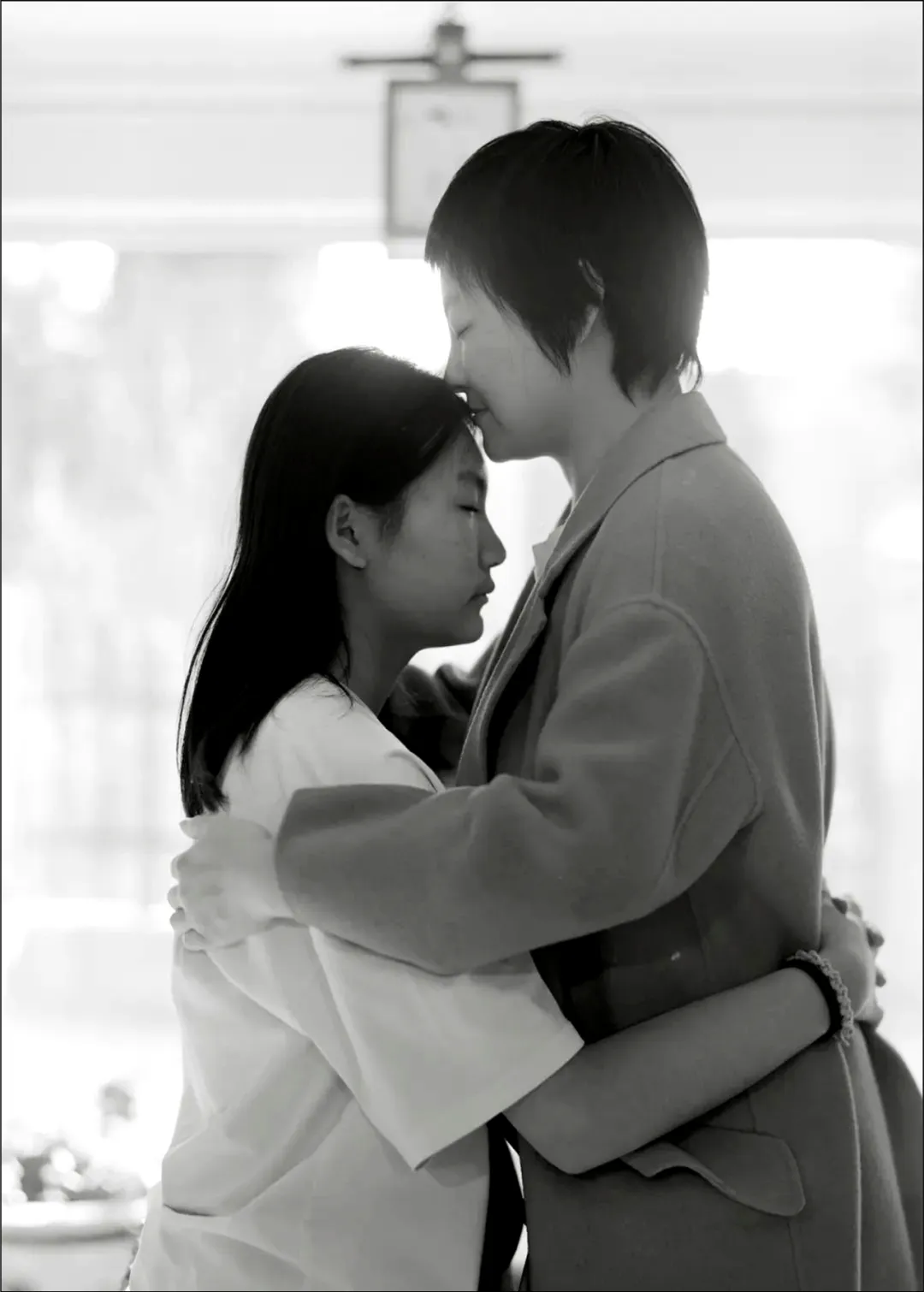

《和你在一起》是作者为九儿留给孩子们取的书名,真情、朴实,对孩子们来说,虽然阴阳两相隔,有了这本书,其实妈妈就没走,无论现在和将来,妈妈都在天堂看着她们,相伴永远……

同样对王乃功来说,此情绵绵无绝期,九儿也成了她今后生命中不会忘却的记忆和陪伴。人性的真善,往往在磨难之中才会显现,平民百姓的生活与悲欢,才是唤醒我们良知的土壤。九儿不是什么明星的陨落,家庭虽然普通,人物似乎也很平凡,王乃功却把一本悲剧性的私人家庭影像,变成了一种以善为本的生命礼赞,影像化为了爱的凝结,书的后面,是大写的人性昭写。

九儿走的那年,也有无数个家庭经历着失去亲人的悲剧,犹如噩梦,人们变得惶恐、迷惘、无奈、甚至变得冷漠和麻木。面对劫难和人性的考验,靠着家庭的温馨和爱,靠着人与人之间的善良和帮助,艰难时世中,成了很多家庭走过那段风雨如晦的年月,成了维系我们生存与希望的共同力量。

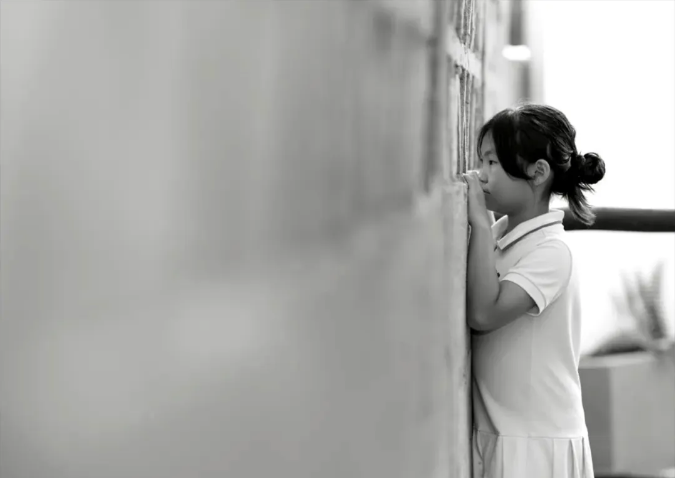

九儿的小女儿久久地吻着病中的妈吗

作品中有一幅让人看了很揪心的画面(见上图),六岁的小女儿不知该如何安慰妈妈,只能脱下口罩,久久地吻着妈妈的脸颊,用此来表达着孩子心中的千言万语,也吐露着对妈妈的不舍之情。也许她幼小的心中,已经知道妈妈会离她而去,也许她已懂得用眼泪或哭唤,留不住妈妈的生命……

从九儿想强作笑颜却又欲哭无泪的复杂表情,她明白女儿的这种用身心表达的安慰,也默默地体味着亲人之间这种生命情感的连接和融会。

我想,无论今生和来世,相信九儿都不会忘记女儿的这个长吻和爱,相信读者看了,也会被这幅人间自有真情在的画面深感震撼、难以忘怀。

说老实话,拍这样的照片,对作者真的是一种折磨,王乃功是一位心存善良的女性,看着这样场景,直面着这样的母女深情,内心的情感和良心也同样是一种绞痛。连九儿都说,把我们家庭的不幸和痛苦,让你也来分担,是一种残忍。很多时候,看着这个家庭温馨和睦的生活,却始终被一片阴影笼罩着,死亡一天天逼近,无望而又爱莫能助,有时真的哽恸难抑。

拍摄中,王乃功再有什么涕泣和悲情,都得强忍着,只能晚上回到自己家中,才能放声恸哭。作为女性,有其心理和情感的脆弱,我很理解她这两年的内心煎熬,也曾经说过:关注苦难,比关注快乐和幸福更需要良知和勇气。从开始决定为九儿做摄影,就得学会坚强,就得接受这份挑战。这样的摄影,是良心镜头,需要有辨识、道德、情感的渗入,更需要给对方带来心灵的温暖和润泽,让极度痛苦的九儿不会崩溃。

人不能完全绝望,一旦生活中没有了希望,就像黑暗中的孤舟,看不到彼岸的灯光,会成灭顶之灾。老托尔斯泰说过:不幸的家庭,各有各的不幸。不管是肿瘤还是瘟疫,都曾让很多的家庭陷入绝望。九儿的悲剧,不是突然降临的离去,而是一个年轻生命的最后两年,两年在生命的长河中,转瞬即逝。但在诊断书面前,却是一个个难以忍受的黑色日子,每天都在看着日历一张张翻过,只能等待那最后的诀别到来,这是生命不能承受的之轻……

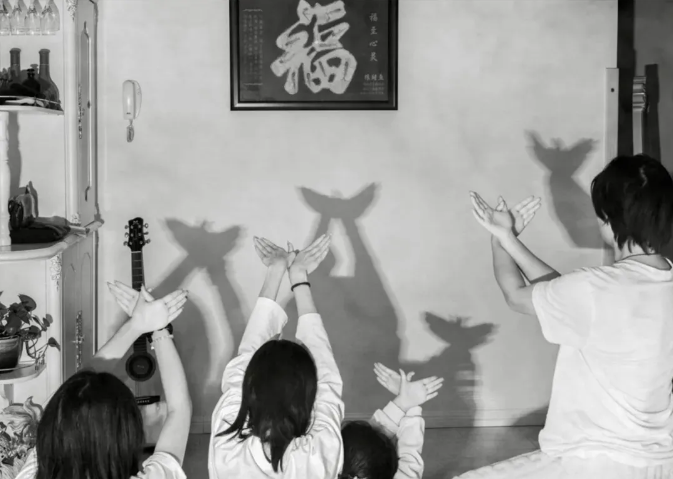

九儿常和孩子们一块做游戏,既是一种力图乐观的相互鼓励,又像一种无声的祈祷……

九儿是个学佛的人,知道生命的无常和轮回,但真正降临到自己头上,面对噩运,还是难以承受,何况还有幼小的孩子,这是任何母亲都难以舍下的不忍和牵挂,想起来就令人肠断。

也许,王乃功这个时候的介入,就是一种命运的安排。她既不是上帝派来拯救灵魂的神父,更不是能普度众生的菩萨。只是怀着一种慈悲心,来陪伴着这位幼时的伙伴,陪伴着这个陷入不幸的家庭。

慈悲是一种智慧,仅仅怜悯,不是九儿和这个家庭的真正需要,王乃功只能用自己最大的善意,用摄影的力量,去帮助这个家庭不会倒下,也帮助自己不会气馁。为九儿做一本书,做一本凝聚着这个家庭所有成员,也包括作者自己,在生与死的考验面前,所迸发或者隐忍的情感,去认识生命虽然脆弱,但仍有这生命的尊严和不会消失的意义。

正是这个策划和想法,使九儿和全家人在那两年的生活中,不再只是医院与等待,而是有了一种生活的目标,有了一种生命价值的转换。成了支撑她们跨过生死这道门槛的力量,也成了九儿和家人愿把自己的痛苦与感悟,给社会分享的旨在,因为拍摄的目的,不是为了悲情而悲情,而是生命重生的一种完成。

——

生命的意义

生命的意义

可一旦开放,作为一种家庭叙事的摄影集,作品本身就不再仅属于家庭和个人,而有了更广泛的社会性和价值取向。就会有不同的观点甚至争议。因为涉及生与死的问题,和每个活着的人其实都有关联,会逼使读者在叹惋之中,也会情不自禁地去思考自己的生命意义。

对九儿来说,日子越来越短了,但太阳每天都是新的……

摄影介入了社会与人生的领域,必然会带来一种人生与道德层面的思考,也会出现真与善的选择或背离,每个人都有自己的观点和认知,包括对爱憎与善恶的评判,这是很多摄影人不得不面对的现实。也许会有人说王乃功是借九儿家庭的不幸,把苦难放大,让自己得名得利。在信仰缺失、人心不古的当下,总有一些道貌岸然的人,披着道德的伪装,去扭曲社会的良知和善举。

曾经获得普利策新闻大奖的凯文.卡特(Kevin Carter),其实也没想到《苏丹的饥饿》,会给他带来如此之大的争议和压力,所谓舆论和大众成了道德的审判员,摄影成了对良心的拷问和鞭打,以至最终他也成了悲剧人物。

也曾经有人批评塞巴斯蒂昂•萨尔加多(Sebastião Salgado),在涉及人类生存与痛苦的主题时;说他他利用处于极端困境者的遭遇来对观众进行“情感勒索”。苏珊•桑塔格(Susan Sontag)在《关于他人的痛苦》书中就认为,萨尔加多“在单一标题下,汇集了一大群处境和苦况各不相同的人。把苦难放大,把苦难全球化,也许能刺激人们感到有必要更多关心,但也会使他们觉得苦难和不幸实在太无边无际,太难以消除,太庞大,只会使同情心不知所措,而且也会变得空泛。”

我不认同苏珊•桑塔格的观点,某种意义上,其实和那些谴责凯文•卡特的人一样,是对一个人社会角色的认知混淆,是把摄影师当作能救苦救难的救世主,要为世间消除他所面临的各种苦难。这实际上也是一种道德绑架,是对摄影师的所负责任的强加与责难。

萨尔加多后来在他的书中写道:“在我们这个世界上,存在着太多的不公平,良心驱使,我把他们拍摄下来,借以引起人们的关注,大家看到我的作品,有时候往往被凄惨的画面震撼了,但我自己并不满足这些,我要尽我所能在拍摄的时候,提出问题,要引发争论,然后跟着我一起去解决问题。”

这是一种良心的回答,这位大师把自己的良知和摄影的价值与目的,结合得让人叹为观止,正是对生命意义的真正认识,也让那些想用道德或争议,让作品失色的人自身失色。

道德其实并不创造信仰,只是维系社会价值的一种标准和约束。对生命意义的认识,是来自于信仰。信仰不一定是宗教,而是一种爱,是大爱,也是所有宗教最终归结的根源。没有爱心的人,没有资格来谈道德。

鱼说它没有哭,水却说它流眼泪。 (九儿题注)

其实,对生命意义的理解,并不需要滔滔不绝的说教,也不需要长篇大论的介绍。往往生活中的一道风景、岁月中的一种留痕,如清风水月,寒夜孤灯、落叶飘黄,在摄影作品中,都会予人以开示,让人有所思、有所悟,犹如寺院中的一缕淡淡的檀香,沁润心室、醒悟人生……

在生命最后的阶段,看着塑料袋里被困住的鱼儿(见上图),九儿写了一句“鱼说它没有哭,水却说它流眼泪。”这是睹物思情的一种生命伤感,催人泪下中,甚至想起了李清照那“此情无计可消除”的断肠词句。能写出这样的语言,除了九儿平时对佛学的领悟,恐怕与她在人生的晚景之秋,对生命意义的洞察与思辨有关。

女儿会悄悄地站在屋外,看着妈妈,像隔着生死之间的一道墙,让人肠断……

生命最后时刻的九儿,没有削瘦和憔悴,只有两行凄清的泪珠,向家人、也向王乃功做最后的告别:我爱你们……

她没能留住九儿的生命,却把这本画册作为承载九儿灵魂和情感的生命载体,让镜头更富人性和生命的张力。两年多的时间,不知为这个家庭流下了多少眼泪,也为这专题抢回了记录的时间和空间,让纪实摄影在一个家庭叙事的结构中,不仅发挥出极其真实感人效应,也激发着她更多地应用一些特别的表现与手法,去展现人物内心的情感与无奈,去记录这个家庭的哀痛和无尽的思念。

九儿走了,其实九儿又没走,她的卧室还原封不动地保留着躺过的痕迹,房间里到处都有她生命的气息,阳台上还挂着她爱穿的睡衣(见封面题图)。当看到这幅照片时,我的心震悚了,想起了曾在西藏的很多寺院大殿中,看到过类似的景象,在低沉的诵经声中,在跃动着火苗的酥油灯前,会置放着一套犹如人形的袈裟僧衣。就仿佛告诫着僧众,唯有精神的存在,才是永恒、才是不灭的灯盏。

同样,这件有如人形的睡衣,与后面虚化的背景,构成了一种如同现实与虚幻的两个世界,在灵息的吹拂中,在生命之光的透照中,你会感觉,物质的生命不见了,但精神的魂灵却仍在飘动……

九儿走后一个月,父亲带着孩子们来到九儿的墓地,久久不肯离去……

九儿的故事,实际也是很多家庭的故事,面对生命无常,世道浇漓,王乃功的这部影像作品,用人性的开掘、用爱的光照,为这个社会、为那些同样伤痛亲人离去的家庭,找寻着生命的意义。生者如斯,逝者已矣。更好地善待生命,勇敢地面对人生,是对逝去的亲人在天之灵最好的安慰。

电影《人鬼情未了》那首凄婉动人的主题歌唱道:孤独之河,奔流入海,无尽海洋,敞开胸怀…… 让我们懂得了这世间,一切都会消失, 唯有爱,才是无尽的大海。才会永远地记住我们的亲人,才是让她们最好的安息。

这部作品,已经超越了一个家庭的悲剧,已经带来了对生命意义的启迪,已经通过荷赛,让全世界都记住了《和你在一起》。

为此可以说,九儿没走……

王乃功,中国摄影家协会会员、辽宁省摄影家协会理事。从事摄影21年,潜心研究大画幅传统工艺与创新,专注于生命、女性、家庭、个人身份与文化属性的关系。2019年获第六届辽宁摄影“金像奖”,2023年获第23届中国平遥国际摄影大展评审委员会大奖,2024年获第67届世界新闻奖(WORLD PRESS PHOTO,简称“荷赛”)亚洲区长期项目组大奖。