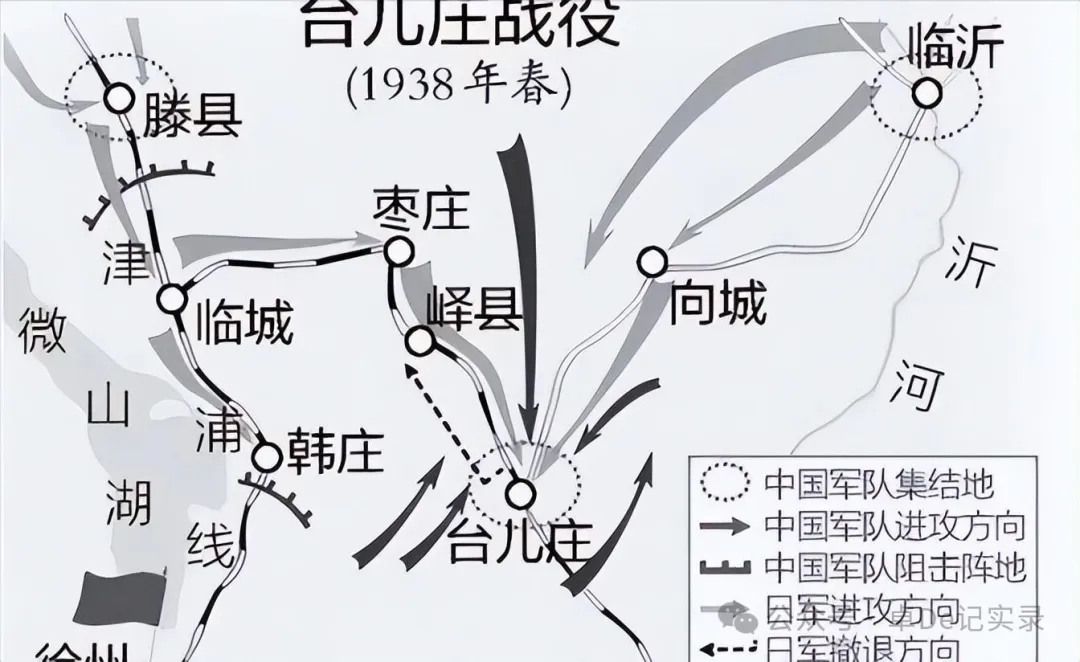

1937年7月7日,卢沟桥事变拉开了中国人民抗日战争的序幕。在随后的几个月里,上海、南京相继沦陷,数十万同胞惨遭杀戮,战火蔓延至徐州一带。守卫徐州对于国民政府而言至关重要,因此他们集结了29万大军前往台儿庄阻击日军。

彼时日军实力强劲,他们的两支精锐部队仅5万人,但装备精良、训练有素。双方在台儿庄一决高下,究竟将会上演何种惊心动魄的场面?中国军民又将付出怎样的巨大牺牲?日军这支"百战百胜"的王牌部队又将遭受何种程度的创伤?让我们拭目以待。

一、曙光渐现的新时代

1937年7月7日,华北平原一声惊雷炸响,燃起了中华民族抵御外敌入侵、捍卫家国河山的熊熊烽火。这一刻,注定将成为中国人民浴火重生、重拾尊严的转折点。

那一天,驻守北平的日军炮击卢沟桥,导火索点燃了中日两国长期蓄积的矛盾。卢沟桥事变拉开了全面抗战的序幕,华北一片战火纷飞,混乱不堪。不久之后,上海亦遭日军铁蹄蹂躏。一度被誉为东方伦敦的国际大都市化为瓦砾,中国军民伤亡惨重。

仅仅一个月后,南京城也难逃厄运。日军攻陷南京后,在这座文化名城制造了令人发指的大屠杀,成为人类罪恶史册的狰狞一页。手无寸铁的平民遭到野蛮杀戮,尸横遍野。

接下来,徐州就成了日军下一个重要目标。徐州区位优越,一旦被日军占领,必将威胁到国民政府在重庆的中枢。守住徐州,就等于守住了中华民族最后的根本。

因此,国民政府英明决策,集结了29万军队坚守徐州两河地区的防线。台儿庄作为徐州南大门的重镇,成为双方必争之地。日军决心顺利攻克这一战略要冲,从而一举夺取徐州,将会给国共两党带来毁灭性打击。

面对日军王牌部队的猛烈进攻,中国军民是誓与日寇血战到底,还是选择临阵退缩?守卫徐州关系着中华民族的存亡抉择。一场惊心动魄的决战就此拉开序幕。

二、命运的较量在即

一支训练有素、武装到牙齿的精锐部队,迎战一支虽人多势众但装备单薄的军队。乍一看,胜负似乎已经注定。但战争的结果往往出人意料,机遇常常垂青于意志坚定者。

日军主力是出征台儿庄的第5师团和第10师团,两支王牌部队加在一起共计5万人马。他们身经百战,拥有现代化武器装备,炮火威力之大,敌手难以招架。坦克、枪炮、飞机遍布阵地,阵型严密,誓要一口气咽下台儿庄这块肥肉。

相较之下,国军阵营人数虽达29万,但军纪散漫,装备陈旧落后。有的部队甚至连步枪都配备不全,更遑论重武器了。士气虽然高昂,但在实战中未有过丰富经验。在日军精锐面前,他们只能凭借顽强的意志力去一争高下。

最令人忧心的是,领军将领韩复榘在面对日军进攻时竟然临阵退缩,率先撤离阵地。这一缺德举动无疑将极大影响军心,国军随时可能支离瓦解。

更让人捏了一把冷汗的是,此前驻扎徐州的欧美"国际友人"对即将打响的这场战役并不看好。在他们眼里,中国军队根本不够格与日军一战,注定要一败涂地。这种看衰的态度无疑会对国军带来极大打击。

然而,命运之神有时会为渴望自由者开一扇窗。当日军发起进攻时,国军指挥官李宗仁临危不乱,指挥有方。他安排武装最精锐的第20军团和第二集团军担纲主力,负责在台儿庄城内外筑起坚固工事,做好迎战准备。

更令人振奋的是,虽然国军整体装备落后,但也有不少先进武器可以对抗敌人。例如汤恩博的第20军团就配备有一支重炮营,在遭遇日军舰载重炮时将形成好的对抗力量。

双方在台儿庄对垒已久,彼此都在蓄积力量、酝酿突破机会。就在这个时候,一场惊心动魄的血腥较量就要拉开序幕了。这场战役的结果将直接决定徐州和之后战事的走向,影响深远。我们拭目以待。

三、鲜血染红了战火蹀越的路

1937年11月20日,台儿庄地区的旷野上空回荡着震耳欲聋的炮火声。这一天,中日双方终于在这片土地上拼杀起来,一场惨烈的白刃战就此拉开序幕。

彼时,日军第5师团和第10师团已经攻占了台儿庄城东北角的一小片区域,并在那里修筑了坚固的工事阵地。他们亟欲突破国军防线,继续向徐州进发。

国军方面则由第20军团和第二集团军的主力部队坚守台儿庄城内。双方的工事相距仅数百米,随时都可能发生近距离的白刃冲击。

就在这个节骨眼上,中国军队奉命发起了总攻,目的是彻底赶走日军,扫清障碍。两军就这样在枪林弹雨中拼杀在一起,仿佛一场烽烟四起的厮杀大戏就此拉开序幕。

天色未亮,中国士兵就向日军阵地发起了猛攻。面对敌人的重机枪和迫击炮火力,他们只能一次次徒手攀登工事,用短兵器同对方展开近身肉搏。

双方很快陷入了一场旷日持久的巷战,枪林弹雨中国军伤亡惨重。尸横遍野,哀号声不绝于耳,鲜血遍布战场。但就是在这般惨烈程度的战斗中,仍有无数英勇的中国战士视死如归、孤注一掷。

其中,青年步兵团第四团的陈仲麟中士在这场战役中展现出了顽强不屈的战斗品质。当他看到团长战马受伤倒地、士气受挫时,他二话不说,立刻拔出佩刀,高喊"跟我上啊!"亲自带领全团冲向敌阵。

面对来势汹汹的进攻,敌军阵脚大乱,我方士兵终于突破了他们的第二道防线。陈仲麟目光如炬,意气风发,完全沉浸在战斗的狂热之中。他挥舞着尚有血渍的佩刀奋勇杀敌,身手敏捷、视死如归,令人赞叹。

一场惨烈的肉搏战就这样在枪林弹雨中上演。人们对峙、缠斗、挣扎、倒地......战场上到处是哀嚎和鲜血,令人心酸。但就是在如此恐怖的环境中,仍有勇士们慷慨赴死,用热血浇铸着民族自尊和不屈不挠的气节。

四、热血沃土孕育英雄

中华民族在台儿庄战役中付出了极其惨重的代价,但同时也涌现出了无数可歌可泣的英雄人物,他们用鲜血和生命谱写了民族自强不息的史诗。

在血雨腥风的战场上,总有那么一些人用实际行动展现出了不畏强敌、视死如归的英勇气概。比如陈守仁,这位久经沙场的老将就是战斗中的佼佼者。

1937年11月21日,日军发动了猛烈的攻势,国军第20军团的主力阵地遭到重创。陈守仁亲自率领第三纵队冲上前线,同日军展开拉锯战。在敌人的猛烈炮火下,他奋勇杀敌,身先士卒,英勇无畏。一颗流弹击中了他的腹部,鲜血狂涌而出。

但就在全身浴血的情况下,陈守仁仍旧坚持指挥作战,临危不乱。他不顾伤痛,一遍又一遍地向手下重复:"同志们,我们决不能退却,必须坚持阵地到底!"

身边的军士们无不为之动容,在这位坚贞不屈的将领的带领下,纷纷效仿他的英勇,奋勇杀敌、视死无惧。就这样,在枪林弹雨中,中国军人发扬了顽强拚搏的精神,同日军展开了一场惨烈的肉搏战。

最终,在付出惨重伤亡的代价后,我军终于击退了敌人的进攻,彻底巩固了阵地。陈守仁虽然负伤,但他的英勇举动为全军树立了榜样,极大地鼓舞了战士们的斗志。

而在陈守仁身后,还有无数无名英雄铺就了胜利之路。他们中的大多数都是普通的农民百姓,过去只是在田间地头劳作。但是一旦穿上戎装,他们就豁出性命和敌人厮杀,用血肉之躯捍卫家园。

比如四川籍老兵刘卫华,在战斗中他不幸双目失明,失去了战斗力。然而,即便是在这种情况下,他仍坚持在阵地上战斗,用耳朵去捕捉敌人行动的声音,用自己僵硬却有力的双手拼死压制敌人的火力。直到最后一口气离去,他都没有丢弃过手中的枪。

正是有了陈守仁、刘卫华这样的先锋模范,才汇聚成了中国军队那股不可阻挡的力量。他们用热血浇灌着中华民族的根基,让饱受战乱蹂躏的大地重新焕发出生机。在艰难困苦的环境下,这些忠勇之士用生命和鲜血让民族精神在台儿庄重新熊熊燃烧起来。

五、血战硝烟终将散尽

在台儿庄一役中,双方都付出了极为惨重的代价。战事经过数月的激烈交火后,最终以国军被迫撤离而告终。

彼时,日军主力第5师团和第10师团坚攻不衷,连番发起猛攻。他们炮火凶猛,威力骇人,将国军工事阵地凿得千疮百孔。11月28日,日军终于攻克了大刘家营和小刘家营阵地,切断了我军的补给线。

面对日军压倒性的火力优势,国军被迫奉命开始撤离。12月5日,已陷入饥荒和弹药短缺的部队不得不从台儿庄城区拉开阵脚。至此,台儿庄沦陷,成为了日军的囊中物。

双方在这场白刃战中均付出了极为惨重的代价。日军共计伤亡1.8万余人,包括师团长和旅团长等高级将领在内。其中伤亡最惨重的是第5师团,全师仅存8000人,几乎折戟奋战。

国军方面虽然总兵力达29万,但主力部队仅部分参战,实际伤亡人数也是惨不堪言。据史料记载,中国军民在台儿庄一役中伤亡达5万余人,其中阵亡2万5千余人。

尤其是汤恩伯的第20军团和阎锡山的第2集团军,两支主力部队在激战中几乎被打残。据统计,仅汤军一个师就牺牲了7000余人,另有2.4万人受伤离营。

战役结束后,曾经的台儿庄城内到处是被炮火摧毁的民宅,满目疮痍。街道两旁堆积着尸骸,空气中弥漫着刺鼻的硝烟味。一派人间炼狱的景象,令人触目惊心。

就在这片狼藉之地,当年还曾是一座富庶的商业城市,热闹非凡。但如今,这座城已经化作一片瓦砾堆。市民们或死于战火,或逃散他乡,失去了一切家园和生计。

台儿庄保卫战虽然以国军撤离告终,但这并不意味着中国军民的付出是徒劳无功的。事实上,正是由于他们的坚守,才使得日军在这里遭受了创伤,被耽搁了数月时间,未能如期南下兵临徐州城下。

这场惨烈的战役堪称是一次具有开创性意义的战略遏制。它不但极大地消耗了日军的有生力量,而且使中国军民认识到了勇敢抗争、视死不渝的重要意义,从而为后来的抗战胜利奠定了基础。阵云虽已散去,但熊熊的烽火已在同胞心中燃烧起来。