1978年初,广东遂溪,乍暖还寒,告别乡友,我应征入伍,闷罐车送到桂林121师驻地。三十多年前,父亲也穿上这支劲旅的新军装。初到兵营,同来子弟,不少选择了驾驶,留下后路。师侦察连劈砖英雄罗桂才,到新兵连选兵,百里挑一,我谢绝了英雄好意,我想接过父亲手中武器,当一个通信战士。

如愿以偿,来到师报务集训队,手握电键,苦练杀敌本领。年末,越南骚扰,边境吃紧,许世友司令员于10月上旬视察我部,暗藏杀机。报务训练提前结束,来到师通信营二连三台,方接触小八一15瓦(A)电台。此时,我并不知道,天将降大任于南疆军人。

12月17日早,离开吴圩,向边境靖西龙临挺进。广西乡村泥沙路,车过扬尘,坐在解放卡车后面的战友,被卷起的黄尘覆盖,灰头土脸。出现一段洒水路,可自然喘气了,内心涌出感激之意,自治区百姓一家亲嘛。停车休息方知,洒水那路,是韦国清同志参加自治区成立20周年大庆后,衣锦还乡之路。古时,皇帝出巡,黄沙铺道。共和国大员回乡,清水洒路,不失礼节。

12月18日傍晚,我营抵达目的地。 风尘仆仆,大军压境,西南边陲小镇龙临,呼啦啦来了这么多军人,小镇瞬间变成兵营。司令部住路边坡上,四面环绕着住户、中间是广场,有一戏台,看来此处是该地文化中心。我连驻地紧挨司令部,各台分散住老乡家,我台住戏台后、路口第一家进驻龙临,各部开始战前训练。此时,上机工作,便是我们训练重点。初次上机,调试收发频率、呼叫联络、暗语问答、填写报头、收发报文,手忙脚乱的。不久,便熟悉了,但与老手相比,还是新手。

每次防化训练,连长便将连队拉出去,在野地里一字排开,教官讲明防毒面具的使用要领,全连实际操作,无特殊人物。简易防化,只带防毒面具,不着防化服。作为部队子弟,看过防化模型和图片,被化学武器伤害的手模型,就像溃烂的萝卜。

我虽认真训练,怎奈装备不足,若遇化学战,怎生自保?防毒面具,应是老字号,缺陷多。一是哈气排不出,易造成镜片模糊,虽然配备了气膜片,但效果欠佳;二是呼吸急促时,设计虑气节奏跟不上,造成呼吸困难,戴上防毒面具,行军速度上不来。

我师执行战役穿插,野营拉练便是日常训练科目。白天拉练、夜间拉练,师直拉练、营拉练、连拉练,5公里越野、10公里越野,步兵团30、40公里拉练,成家常饭。我连夜训,模拟实战,忽传防化口令,我等戴上防毒面具,穿上雨衣,跑步通过染毒区。

防刺鞋沉重的落地声,惊动了老乡,有人推门察看。这一看不得了,黑暗中,但见一群长着猪嘴样、披着斗篷的黑影在奔跑,莫非是天蓬元帅下凡?这一幕,出现在边境夜晚的小村庄,使边民受惊匪浅。顿时,传来了急促的关门声,这晚,老乡怎生入眠,不得而知。

有位战友晾晒的防刺鞋丢失,房东告知村长。村长瞒着部队,召集全村百姓,严查此事,未果。村干部说,不能对不起大军,不能给村里丢脸。

住老乡家,如鱼得水。军民鱼水情,常体现在为老乡家挑水,水缸满为情深。边民用水习俗,不打井,生活用水靠自然降水。雨水汇集在低处的池中,晴天水清、雨天水浊,多有不洁,极易疾病流行。我大军还未及改变边民落后生活习惯,便匆匆赴戎机而去。

驻地坡下的公路上,传来马达巨大轰鸣声,坦克部队向前开进。百姓抱着孩子前来围观,也引来不少军人注目,国威、军威油然而生。

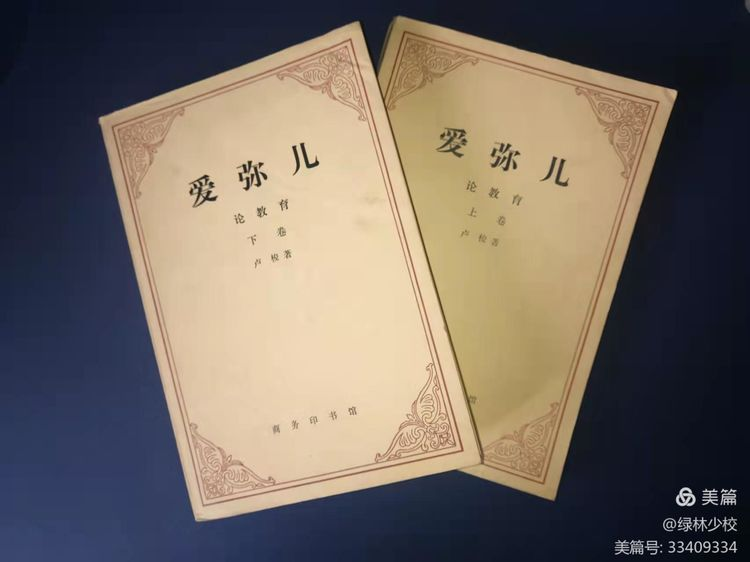

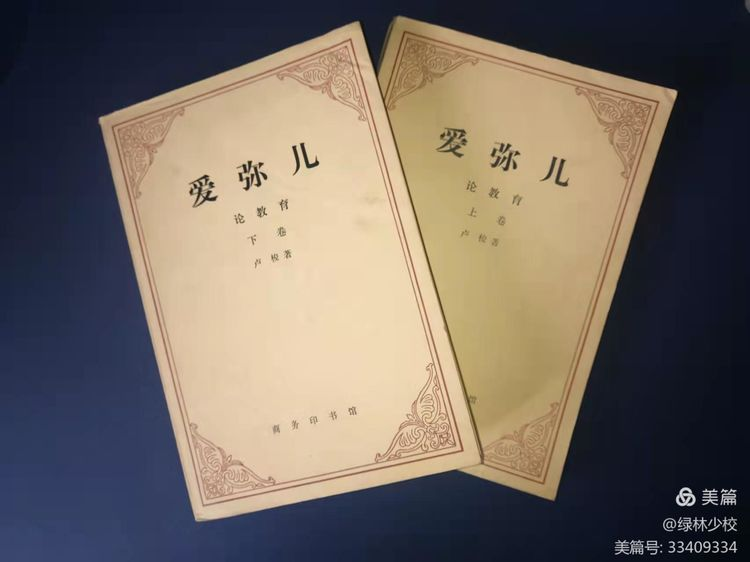

临战气氛越来越浓,战友们,尤其是步兵战友们,为释放压力,将附近小卖铺的罐头和酒一扫而空。不少战友倾尽为数不多的津贴费,饮酒壮行。我想,吃喝未必壮行,死了岂不白吃。龙临小镇,新华书店在商店内一角,店虽小,有好书。我滴酒未沾,用攒下来的6元津贴费,买了一套刚出版的《李自成》、《爱弥儿》等书籍,以文壮行。

这些书,在文化人聚居的桂林城,排队都难买到。《爱弥儿》下册,卢梭讲到成人的求偶欲望,在那个刚刚放松禁锢的年代,是吸人眼球的。台里老兵专借《爱弥儿》下册,到出发前那一天,尚无还意。我在遗书中交代了此书去处,若阵亡,作为我的文化遗产。

战前思想教育,是我军优良传统。晚间电影特别多、尤其是战斗片《英雄儿女》、《董存瑞》。电影放映前,还学唱了《任常伦之歌》。解放战争时,任常伦,我师361团5连战士,作战勇敢,壮烈牺牲成英雄。战前教育,激发了广大指战员英雄主义豪情。

邻家忽有外来女,穿着得体,着实漂亮,常坐在门口日光浴,战友们总爱找机会路过浴场,分享阳光。美女突然造访,也引起有关部门警惕,据说,经明察暗访,乃良家妇女。

当然,社情教育也不可少。当时,边境不安,大军驻扎,不少女性想献身最可爱的人,可入内地生活,寻求安全感。军情紧急,岂能儿女情长,扰我军心。每日训练毕,连长总结后,指导员会不失时机的带着浓重潮汕口音的普通话训诫,你们不要被糖衣炮弹打中,你这颗臭弹,也不要去打人家。说完,冷眼扫一圈全连官兵,他心里清楚,谁有花花肠子。

79年初,各连补充一批新兵,青岛兵最显眼。齐鲁子弟的到来,给连队增加了活力,他们有的穿着蓝白相间的海魂衫,有的吹着口琴。海魂衫们有热情,身心却未进入临战状态,思想还没有做好战斗准备,与战时气氛多少有些不适。这种不适,给他们带来了麻烦和教训,城乡差别,虽军营也不例外。城市兵的优越感,常使农村籍战友吃不消,由此引发的矛盾大大小小,体现于提干、入党、探家及执行任务等诸多方面。

新兵初到前线,不仅要学会常规动作,还要学会实战动作,身心适应战场,训练时间极为有限。古人云,养兵千日用兵一时,大战在即,屈指一算,新兵蛋子们月子、年份均不足。将对阵的不是稻草人,而是把美国鬼子打的寸步难行的越南鬼子,后方大本营无虞,前线指挥员却忧心忡忡。

与新兵先后来队的还有配属各连的越语翻译和向导,多是被越南驱赶回国的华侨,普通话一般般。他们穿军装,不戴领章、帽徽,住连部,稀稀拉拉,怎么看也不像军人。(实战中,我连一路跟随师基指穿插,翻译、向导没用武之地,有幸回国,全身而退)。

友邻122师、123师战时扩编,缺少骨干。121师满员全训,向两个兄弟部队支援了一批老兵。同来121师的几位同学、子弟,借机回到122师父亲身边,打仗父子兵,同仇敌忾。

训练间隙,连里派我到距驻地不足百米的师部出差,在巨幅军用地图前,按通信科首长所指示区域,抄写越南地名。地图上的越南地名是译音,发音生涩,组字怪癖,不易言表。有远见的首长,让我将这些地名摘抄出来,供两瓦报话战友熟悉,便于密语口述,否则,战时极易出现谬误,麻烦就大了。

就是这些地名,是我师穿插必经之地,扣屯、通农两个小村镇,位于其中(我师历经两地,枪林弹雨中,多少战友热血染土、忠骸散落,成为我121师万余人马没齿难忘之地。多少年后,有战友故地重游,在昔日生死地上,洒酒祭英灵,寄托哀思)。为保障多种手段通信联络,报务新手,被要求背记报话密语,包括这些该死的地名。九九方格式,九百多个数字组,背起来,如喇嘛念经。

就是这些地名,是我师穿插必经之地,扣屯、通农两个小村镇,位于其中(我师历经两地,枪林弹雨中,多少战友热血染土、忠骸散落,成为我121师万余人马没齿难忘之地。多少年后,有战友故地重游,在昔日生死地上,洒酒祭英灵,寄托哀思)。为保障多种手段通信联络,报务新手,被要求背记报话密语,包括这些该死的地名。九九方格式,九百多个数字组,背起来,如喇嘛念经。

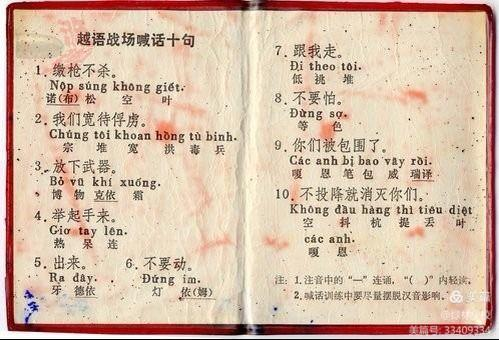

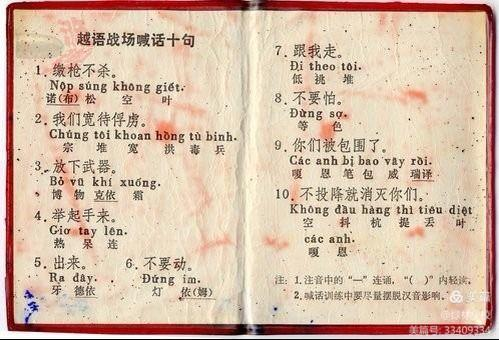

全体官兵则背记《越语十句战场喊话》,“诺松空叶”是缴枪不杀、“低挑堆”是跟我走。人多口杂,“低挑堆”口误成“一条腿”,传为笑谈。

艰苦的实战训练中,1979年春节如期而至。在战云密布的西南边陲,中国传统重大节日,于军中低调度过。连队组织包饺子,饺子酒越喝越有,却没有。驻地百姓则组织劳军,送来许多砖头般大小的粽子,粽子内心夹有一肉条。有战友吃出了萝卜条,村里很尴尬,内查又无果。都说人心是肉长的,也有萝卜长得呀,由此可见,边民成分复杂。

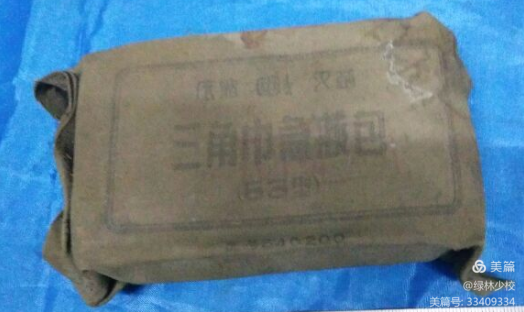

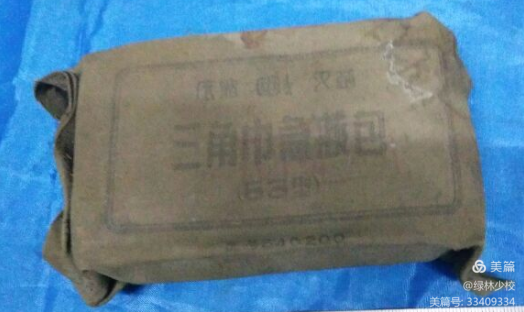

医院派来军医,讲解战地救护,我记住了几例自救常识。肠子出来,先用碗扣住,用绷带固定,等待救援。如伤到脖子,不能呼吸,可用钢笔管插入喉咙,建立新呼吸通道。四肢断伤,可用树枝、木棍先固定受伤肢体,避免二次受伤。说得好听,穿插中,去哪找这些物件。不久,每人发放一个灰绿色、肥皂盒大小的急救包。

医院派来军医,讲解战地救护,我记住了几例自救常识。肠子出来,先用碗扣住,用绷带固定,等待救援。如伤到脖子,不能呼吸,可用钢笔管插入喉咙,建立新呼吸通道。四肢断伤,可用树枝、木棍先固定受伤肢体,避免二次受伤。说得好听,穿插中,去哪找这些物件。不久,每人发放一个灰绿色、肥皂盒大小的急救包。

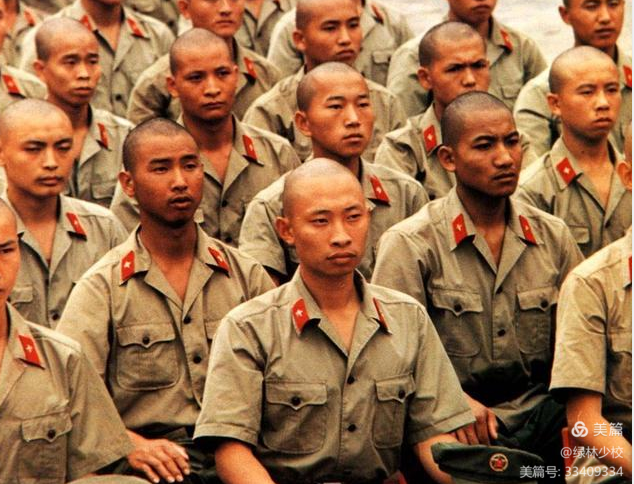

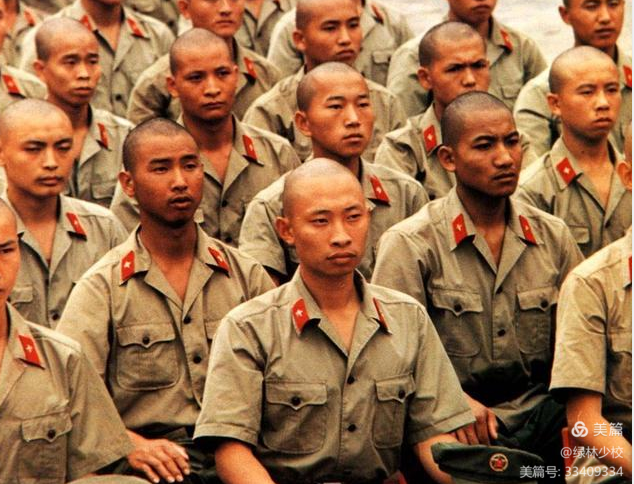

进入2月中旬, 验血型、剃光头相继进行。按要求,官兵们将姓名、血型写在上衣内的口袋上,便于战场抢救。不知何故,验了两次血型,结果两样(我知道血型的重要性,狠记了B型血,不料二次验血AB型,我又狠记。记狠了,至今还乱,混血了)。剃光头,便于头部负伤时的处置。头发生长速度,暗示了开战曰期,已进入倒计时。

临出发,台长决定,台里配备的AK-47突击步枪,由我携带。我到文书处,领取一个基数300发子弹,120发分别压入4个弹梭,余30发,装入子弹带小兜。枪弹加上背负的中型马达、雨衣、水壶、干粮、防毒面具、挂包中的罐头,近30公斤,是体重的半边天。重任在肩,我愿做顶天立地的战士(出境不久,我的手中抢被调拨他人,干粮、罐头吃尽,其余装备,完好无损带回国内)。

上级意图,我师执行战役穿插。第一天,穿插到位、构筑工事;第二天,打敌退兵、阻敌援兵,第三天,鸣金收兵、班师回国,作战命令如是说。纸上谈兵,胜负尽在首长安排中(就这三天作战计划,将121师这支光荣部队推向绝境。全师万余人马,只携带三天粮、弹,过大河、翻高山、穿越原始森林,冲破敌正规军、民军层层阻击。后勤队伍被袭击,第四天,全师弹尽粮绝,第六天穿插到位,与共和国失去联系。多少烈士,死无葬身之地,不及马革裹尸还,至今不得魂归故里。121师单刀直入敌后,四面楚歌、八方告急、十面埋伏、孤军作战,清剿顽敌,支援友邻作战。

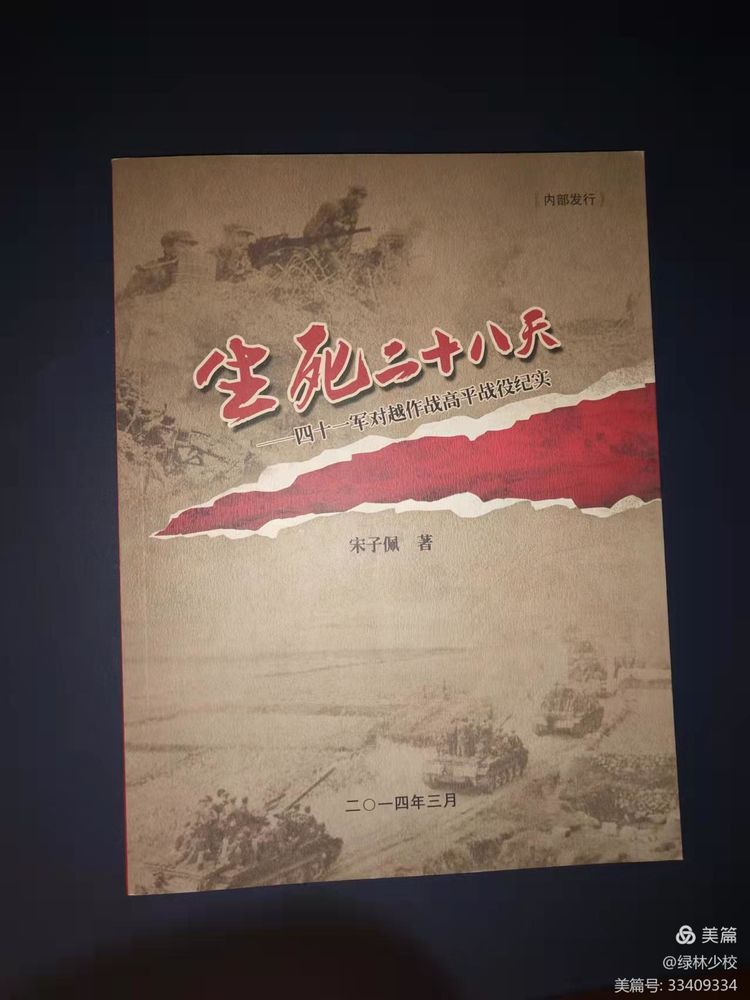

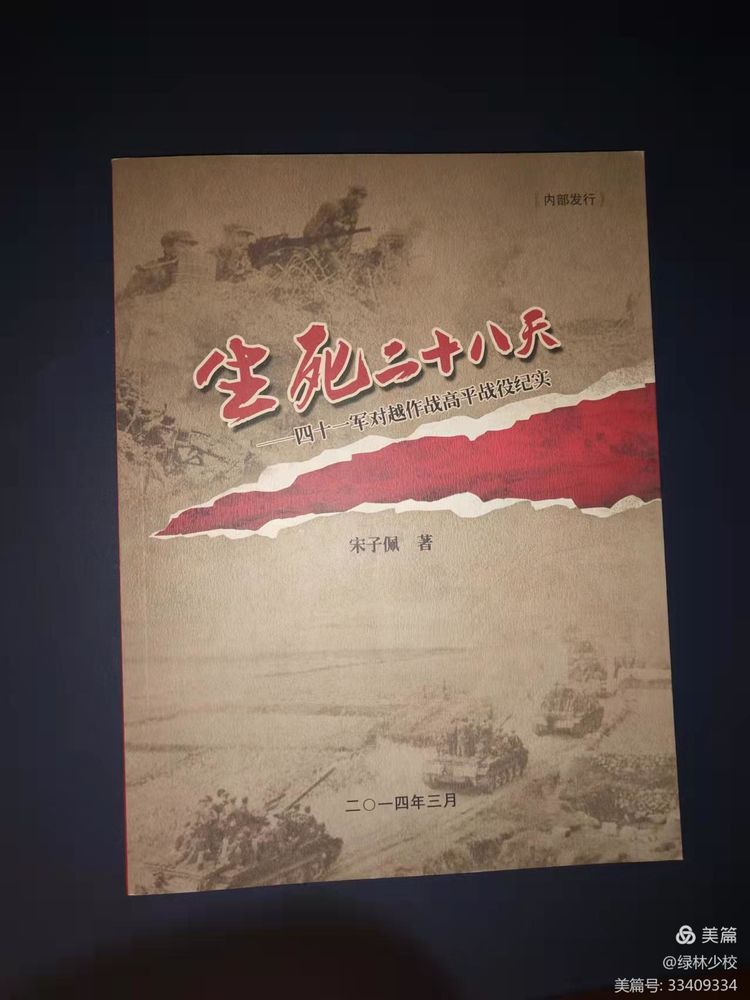

战斗中,英雄辈出,壮烈至极,可歌可泣,历时28天。战后多年,加强121师穿插战斗指挥的军政治部副主任宋子佩,用亲身经历,撰写了《生死28天》一书。权威地、忠实地再现了那场战争,是我军高级将领眼中、笔下的对越自卫反击战)。另要求官兵们不得携带纸、笔和印有中文字样的物品出境。此令,不知甚解?出境作战,地球人都知道,即使身躯烧成灰,我也是中国军人。

军号已吹响,部队要出发。师首长决定,全师轻装前进。那天,战友们将随身物品打包留后方,遗书其中。虽二月天,官兵们仅穿单军装和衬衣衬裤。

晚饭后,在屋中整装待发,房东水缸已经挑满。天色黑暗,传来连长集合命令,一声令下,全连呼啦啦来到门口广场,黑压压一片人,全营在此。

没有言语声,等待中,忽然,身边来了一队陌生军人,是我连新组建八台的好汉们。新战友们来自其他各军区,支援我师作战。夜色中,看不清好汉们模样,于其细语,北方音浓重,隐隐约约可看到军帽下的长发。黑暗中,我在想,新战友呀,怎么姗姗来迟,你们叫什么,有什么习惯,皆不知呀。蚁有同类,不同窝,气息相异,难相容。

同是军人,彼此不熟悉,出国玩命,他乡异土,怎么配合、怎么协同作战?我把自己问倒了。更让我捏把汗的是,新战友啊,你剃头了么?你验明血型了么?经过防化训练了么?穿防刺鞋了么?急救常识知道么?十万个为什么?这些要命的战前必修课,只能到战场恶补了(出境初战,严重人生地不熟,混乱中,新战友的长发、胶鞋和口音被误敌,说不出部队代号,说不出本部首长姓名,敌我皆不容,两面不是人。战后回国,好汉们一个都不少,甚慰)。

2月14日晚,夜色深沉,沉默中,队伍陆续蹬车,没有出征仪式,没有机会彰显壮烈。15日凌晨,车队缓缓开动,离开靖西龙临,向边境那坡县平孟公社念井作战地域开进,三天后,1979年2月17日,对越自卫反击战打响。

更新于 02-14

来自作品集越战